湖北省社会科学院楚文化研究所赵越

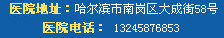

卞和献玉(制图刘阳)

问:完璧归赵的故事家喻户晓,和氏璧也因此成为历史上著名的宝玉代表,那么它究竟是怎么来的,又与楚国有什么关系呢?

答:在湖北省南漳县的荆山南麓有一座玉印岩,又名“抱璞岩”,相传正是和氏璧的产地。

荆山是典型的石头山,多有溶洞形成,楚国人卞和在此偶然采得璞玉,便开心地准备将其献给楚王,然而负责鉴别的人却认为这不过是一块普通的石头,楚王以为卞和存心戏弄自己,盛怒之下令人削去他的左足。

新任楚王即位,执着的卞和再次献出宝玉,结果依然被视作顽石,他也因此被砍掉了右脚。

时间流逝,没有任何人看到这块玉的珍稀之处,身心遭受双重打击的卞和彻底失去了希望,但又不忍心让如此天籁之物就此埋没,于是怀抱玉石在山下痛哭了三天三夜,直到眼泪干涸鲜血流出。

这件事惊动了第三任君主楚文王,派人慰问的同时询问其中缘故,天下遭受刖刑的人不在少数,为何只有他如此绝望恸哭。

卞和悲泣着答道:“我不是为自己所遭受的刑罚哭泣,而是悲叹人们都把这宝玉当作石头,忠贞之人被视为狡诈诳徒啊。”他是为了自己和宝玉同样怀才不遇无人赏识的命运叹息。

或许被他的真诚打动,文王听后也不再例行鉴别,而是直接让玉人除去表层进行琢磨,果然得到了一代稀世宝玉,并将其命名为“和氏璧”。这便是成语“抱璞自泣”的由来。

后来,和氏璧几经辗转流传到赵国,此时世人皆知其价值连城,也就有了秦国欲以十五城换一玉的故事。据说秦始皇统一中国后便是用和氏璧改造为传国玉玺的,只可惜随着朝代更迭,历史变迁,如今已不知所终,人们只能靠想象推断它的本来面目了。

卞和当初采玉的玉印岩洞内矗立着几座石碑,内容多与此事有关,如今仅存明朝与民国时期的两座。附近还有卞和墓和已废弃的卞和庙,无声地记录着当年这段令人无限唏嘘的故事。后世的文人墨客游经于此也常有诗文创作。唐朝诗人胡曾叹道:“抱玉岩前桂叶稠,碧溪寒水至今流。空山落日猿声急,疑是荆人哭未休。”宋人黄庭坚则从积极的角度出发,借故事告诉友人天生我材必有用,“和氏有尺璧,楚国无人知。青山抱国器,岁月忽如遗。但使玉非石,果有遭逢时。吾宗固神秀,天乃晚成之。”

(来源:极目新闻)

更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbyf/9056.html