泉州自古以来海上贸易繁荣

来泉州通商的外国商人更是举不胜数

近日,中印两国领导人金奈会晤

促使泉州与印度的关系成为了

泉州人民茶余饭后讨论的热点

同时也重新点燃了

不少专家学者的探索的热情

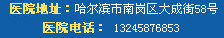

△现存于泉州的印度教石刻遗存(图片来源:泉州海外交通史博物馆)

除了海交馆的印度教石刻

这座位于泉州笋江边的“石笋”

最近也成为了人们热议的对象

Ta始于何时?

究竟是印度教的遗存?

还是源于泉州民间的风水之说?

为何宋代郡守要将其毁之?

Ta的身世之谜,可以说是众说纷纭

泉州临漳门外的龟山(今石笋公园)之上

孑然卓立一根形状奇特的冲天大石柱

人曰:“山川坛石笋”。

△林剑仆画作描绘“石笋的记忆”

从画作中可以看出,几十年前的山川坛石笋周围的环境地貌似乎比现在人们所看到的石笋公园高出许多。

根据世居山川坛的居民口述回忆,龟山由一块天然大石坪构成,形似龟而得名,山川坛祭台与石笋都在“龟背”之上,儿时还与同伴攀藤条到“龟背”上玩耍。

△泉之石龟(山川坛)年前环境示意图,由文史爱好者刘德源先生、许良和先生根据史料记载结合儿时记忆,经过实地踏勘后所绘

△十九世纪八十年代的石笋周边的地形样貌(图片来源:陈世哲)

△现如今的石笋公园

石笋通高3.10米,底座周长4米,底座1.56米。由7段圆柱体白色花岗岩经简单雕琢垒叠而成,底部粗壮,上部瘦秃,末端略作尖锥状,底段有斜线纹雕饰。其形状古朴,状如阳具,上瘦下粗,呈圆锥型,顶端稍为膨大,较完整的保留了原真性状态,宛如竹笋外壳的竹叶。

△石笋旁的碑文注明:“宋代以前、原始祖先崇拜的遗存”

谜题一:石笋何时雕造?

虽然石笋旁的碑文显示此物为北宋以前”,但是具体始于何时至今仍无从考究,人们只能根据史料记载中的只言片语来推断:

北宋进士谢履诗曰:“秋日莲峰净,春风石笋抽。”

南宋祝穆诗曰:“人杰已知符石笋,魁星还复谶金鸡。”

南宋状元王十朋诗曰:“刺桐为城石为笋,万壑西来流不尽。”

元代名僧释大圭诗曰:“危石青入云,上有千岁木。我来卧其间,天风响岩谷。”

明代著名书画家黄吾野诗曰:“一片云根天琢成,锦萌含箨绿苔生。烟中千古亭亭立,何必婵娟映水明。”

明末进士郑之铉诗曰:“千年断笋犹依壁,百丈斜虹直过桥。”

但乾隆《泉州府志·方外》中的一段记载,似乎又能将石笋存在的时间再往前推个几百年。

清代乾隆《泉州府志·方外》其曰:蔡尊师如金,字叔宝。其先会稽人······晚弃簪绂,归隐于紫极宫精思院,辟谷御炁,以方技济人。后炼丹北山清源紫泽洞时,有邬使君同游石笋,亘绳于江,走卵其上。

其大意为:有位叫蔡如金的太守,此人弃官居清源洞修道,曾与道友一同在石笋游玩,还结绳与江上比试道术。而这位名叫蔡如金太原守,正是当年辞官修道的唐朝著名道士。

故此也有人推断,早在唐代石笋便已存在,但具体何时雕造?依旧无从知晓......

谜题二:雕造石笋寓意何为?

连始建年代都无从考究,至于石笋是用途和寓意就更扑朔迷离了:

民间说法一:石笋最早是印度教湿婆神的信仰象征,而湿婆神就是以“林伽”为生殖崇拜,更有推断称闽南语中的对于男性生殖器的读音就由此而来。

△湿婆神形象与象征湿婆神的“林迦”(图片来源网络)

民间说法二:石笋为“以阳破阴”的风水之说,泉州有座双阳山,因形似双乳又被称为“双乳山”,人们认为其“阴气”太重不利于人丁兴旺、仕进发达,故在双阳山遥对的中正处建石笋一座,以正“阳刚之气”。

△在西街西段遥望双阳山

民间说法三:在泉州古城大部分陆地还处于被海水包围的一千多年前,临漳门外的有大面积的暗礁(也就是如今石笋公园所在),不利于船只通商,于是人们便在此处堆砌石头,充当灯塔之用,警示过往船只注意避让。

△唐代泉州地图中石笋公园大致方位(图片来源:泉州是城市规划设计研究院)

谜题三:宋代郡守为何击断石笋?

乾隆《泉州府志》载:“宋郡守高惠连以私憾击断石笋,明成化间郡守张岩补而属之,今岁久苔生,渐不见旧断之迹。”

△《泉州府志》中的记载(图片来源:林建强)

这位名叫高惠连的官员,是北宋·大中祥符四年的泉州郡守。他为何因“私憾”断其石笋?有民间传言称高惠连因“真阳俱不足”,将其缘由归咎于石笋,就将石笋击断。

也有人反驳称:高惠连是个连王安石都曾夸赞的好官:“耆旧之英,皓儒之伯。缔眷缔交,名巨清白……后人仰怀,勋业赫赫”。更何况高惠连官至兵部尚书,任泉州郡守时年仅三十出头,有二子一女,没理由因“私憾”对着石头发脾气。

△位于南安官桥的“高惠连陵园”(图片来源:醉美泉州)

《泉州府志》中记载的“宋代郡守的私憾击断石笋”,究竟出于何种原因?毁坏后的还能容许石笋旧石在原地留存多年,到明代知府张岩得以用旧断之石补之?这期间又发生了什么,至今不得而知......

以上推断依据《泉州府志》、山川坛石笋周边居民、文史爱好者口述实录整理而成,如有偏颇,欢迎指正。

泉州这座千年古城文化底蕴深厚

行走古城内

一不小心就和历史撞个满怀

虽然还有许多类似石笋这样的文物

“身世之谜”还未解开

但孜孜不倦的泉州人

从未停止对未知领域的探索

我们也期待相关文物考古部门能对石笋

再次进行考古调查论证它的价值

也欢迎大家在“在看”留言区参与讨论或提供线索

·END·

原创版权

来源:古城新门

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbyf/2714.html